【青煌】取扱店はこちら→http://seikoublog.nassy.jp/e251842.html

2008年10月29日

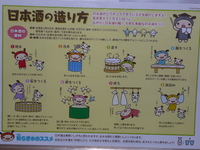

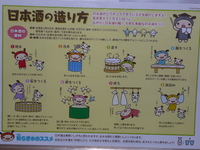

日本酒ができるまで~全体の流れ~

今日は日本酒ができるまでの全体の工程を紹介します

まあ簡単に言えば・・・

洗って→蒸して→仕込んで→搾って→出荷となります(早っ )

)

って、これじゃ何にもわかんないので、ちょっと詳しく説明しますね

まず日本酒は何からできているのか・・・

そう、皆さんご存知の通り「お米」ですね

ほとんどの日本酒は、秋に収穫されたお米で冬に酒造りをしてお酒になります。

ごく一部ですが新酒を早く出そうとして、去年のお米を貯蔵しておき米が収穫される前に酒造りをして新酒を発売する蔵元もあります

さあ、秋にお米が収穫されました

収穫された米は精米されて真っ白な白米になります

精米は自社で行う所もありますし、業者に頼んで精米してもらう所もあるんですよ

精米された米は、まずキレイに洗われます

米に付いている糠をキレイに洗い流すのがの目的です

洗米と同時に米に適度な水分を吸わせるんですが、この吸水具合がポイントですね

洗った米は翌日、釜で蒸します

蒸した米は、麹にするものは室(ムロ)へ

そうでないのは、仕込みタンクへ運ばれます

*室(ムロ):麹を作る為に温度管理された部屋(30~40度くらい)

仕込みは、まず酒母を仕込みます

お酒は、酵母という微生物によって発酵してお酒になるんですが、元気な酵母を育てるのが酒母の役目です

酒母の次は仕込みです

4日間かけて三段仕込み という方法で仕込まれます。

添(そえ)、踊(おどり)、仲(なか)、留(とめ)。

「踊」以外のそれぞれの時に、蒸米、麹、水が加えられます。

それがモロミです。

この仕込みが終わって約一ヶ月。

温度管理をされたモロミが発酵し、いよいよ搾りの時期を迎えます

搾ったお酒はタンクに貯蔵されて「火入れ」という熱処理で殺菌し、瓶詰めされて出荷されます

火入れをしてないお酒を「生酒」と言います

うちの地元では何故だか300mlの瓶に詰められた物を生酒というお客さんがたくさんいます

火入れの物がほとんどなのに、何故だろう???

まあ簡単に言えば・・・

洗って→蒸して→仕込んで→搾って→出荷となります(早っ

)

)って、これじゃ何にもわかんないので、ちょっと詳しく説明しますね

まず日本酒は何からできているのか・・・

そう、皆さんご存知の通り「お米」ですね

ほとんどの日本酒は、秋に収穫されたお米で冬に酒造りをしてお酒になります。

ごく一部ですが新酒を早く出そうとして、去年のお米を貯蔵しておき米が収穫される前に酒造りをして新酒を発売する蔵元もあります

さあ、秋にお米が収穫されました

収穫された米は精米されて真っ白な白米になります

精米は自社で行う所もありますし、業者に頼んで精米してもらう所もあるんですよ

精米された米は、まずキレイに洗われます

米に付いている糠をキレイに洗い流すのがの目的です

洗米と同時に米に適度な水分を吸わせるんですが、この吸水具合がポイントですね

洗った米は翌日、釜で蒸します

蒸した米は、麹にするものは室(ムロ)へ

そうでないのは、仕込みタンクへ運ばれます

*室(ムロ):麹を作る為に温度管理された部屋(30~40度くらい)

仕込みは、まず酒母を仕込みます

お酒は、酵母という微生物によって発酵してお酒になるんですが、元気な酵母を育てるのが酒母の役目です

酒母の次は仕込みです

4日間かけて三段仕込み という方法で仕込まれます。

添(そえ)、踊(おどり)、仲(なか)、留(とめ)。

「踊」以外のそれぞれの時に、蒸米、麹、水が加えられます。

それがモロミです。

この仕込みが終わって約一ヶ月。

温度管理をされたモロミが発酵し、いよいよ搾りの時期を迎えます

搾ったお酒はタンクに貯蔵されて「火入れ」という熱処理で殺菌し、瓶詰めされて出荷されます

火入れをしてないお酒を「生酒」と言います

うちの地元では何故だか300mlの瓶に詰められた物を生酒というお客さんがたくさんいます

火入れの物がほとんどなのに、何故だろう???

Posted by みずし~ at 23:57│Comments(2)

│酒造り

この記事へのコメント

<りょうさん

お返事遅くなりました(汗)

いえいえ、そんな事ないですよ。

うちの蔵での青煌の割合はほんの少しでほとんどが経済酒なんです。アル添100%では無いですが。

なので、いつかは青煌が蔵のメインになれる様に頑張ります。

日本酒は法律によってどんどんややこしくなり、それにつれて酒質無視の収益性重視な酒造りが広まってしまったんですね。

分かり難い上に不味かったら誰も寄り付きませんよね。

蔵が変わらなきゃ消費者だって変われないと思います。地味ですが地道に頑張ります。

お返事遅くなりました(汗)

いえいえ、そんな事ないですよ。

うちの蔵での青煌の割合はほんの少しでほとんどが経済酒なんです。アル添100%では無いですが。

なので、いつかは青煌が蔵のメインになれる様に頑張ります。

日本酒は法律によってどんどんややこしくなり、それにつれて酒質無視の収益性重視な酒造りが広まってしまったんですね。

分かり難い上に不味かったら誰も寄り付きませんよね。

蔵が変わらなきゃ消費者だって変われないと思います。地味ですが地道に頑張ります。

Posted by みずし~ at 2008年11月01日 01:04

at 2008年11月01日 01:04

at 2008年11月01日 01:04

at 2008年11月01日 01:04真面目に、お酒と話をされてる、極上の蔵元ですね。(⌒‐⌒)

生酒の誤解は、大手の酒造メーカーの、いい加減な宣伝を、鵜呑みにしちゃた結果だと、思いますよ。

醸造アルコール100%で、日本酒と書いて あるお酒もあるぐらいでしからね。

日本酒って、いいお酒なんですが、誤解が多いですよね

生酒の誤解は、大手の酒造メーカーの、いい加減な宣伝を、鵜呑みにしちゃた結果だと、思いますよ。

醸造アルコール100%で、日本酒と書いて あるお酒もあるぐらいでしからね。

日本酒って、いいお酒なんですが、誤解が多いですよね

Posted by りょう at 2008年10月30日 09:59